[의약뉴스] 응급환자가 발생했을 때 ‘골든타임’ 내에 적절한 치료를 받는 것이 무엇보다 중요하지만, 병원급 의료기관이 대부분인 지역응급의료기관에선 중증응급환자의 전원율이 높은 것으로 나타났다.

특히 응급환자의 적절한 치료를 위해선 응급실 과밀화 해소를 위한 다양한 정책과 함께 병원간 불필요한 전원을 해결하는 방안이 마련돼야 한다는 지적이다.

건강보험심사평가원 심사평가연구소 조수진, 최윤정, 김상현, 울산대학교 의과대학 서울아산병원 응급의학과 이재호 연구팀은 심평원이 최근 발간한 학술지 ‘HIRA Research’에 ‘건강보험 청구자료를 활용한 응급의료 이용현황’이란 발표를 통해 이같이 밝혔다.

우리나라 응급의료체계는 지난 1994년 ‘응급의료에 관한 법률’이 제정되면서, 응급의료기관의 전문화, 세분화에 따라 양적, 질적 성장을 해왔지만, 응급의료기관이 응급환자의 수술 거부로 인해 환자가 사망하는 사건이 발생하는 등 사회적 이슈가 발생했다.

응급의료에 관한 법률 제11조에서는 ‘해당 의료기관의 능력으로 응급환자에 대하여 적절한 응급의료를 할 수 없다고 판단한 경우 지체없이 그 환자를 적절한 응급의료가 가능한 다른

의료기관으로 이송해야 한다’고 명시하고 있지만, 전원된 환자는 전원되지 않은 환자에 비해 골든타임을 놓치는 등 위험요소로 작용하기 때문에 인접 의료기관에서 빠르고 적절한 치료를 받는 것이 중요하다.

현재 우리나라 중증응급환자 전원율은 지난 2017년부터 중증응급질환 응급실 내원 현황보고서에 제시되고 있는데, 2017년 5.2%, 2018년 4.7%로 보고됐다. 이러한 전원율은 중환자실의 부족, 응급수술팀 부재, 중증응급환자 진료능력을 갖춘 응급의료기관의 부족이라고 하지만, 연구팀은 병원 간 불필요한 전원에 대한 분석이 필요하다는 점에 주목했다.

이에 연구팀은 건강보험 청구자료를 이용, 국내 전체 의료기관을 포함한 응급의료의 이용과 전원 환자의 현황 파악에 나섰다.

연구팀에 따르면 지난 2014년 응급환자 571만 4157명 중 20%(114만 829명)가 입원환자 였고, 중증응급환자는 6.9%(39만 4049명)였다. 중증질환 중 심근경색증, 뇌졸중(뇌경색증, 뇌실질출혈, 거미막하출혈), 중증외상환자는 각각 1만 6468명, 6만 1939명, 1만 1912명으로 중증질환자의 30.8%를 차지했다.

응급의료서비스 제공기관은 1388개 기관으로, 이 중 응급실을 운영하고 있는 기관은 490개 기관(전체 기관의 35%)이었으며 응급의료법에 의한 응급의료기관은 396개 기관이었다.

첫 방문기관으로 의료기관 종별로는 상급종합병원, 종합병원을 이용하는 환자는 458만 5003명(80.2%)으로 가장 많았으며, 응급의료 기관별로는 지역응급의료센터 또는 지역응급의료기관을 이용하는 환자는 전체 응급환자의 77.2%였다. 지역별로는 인구수에 비례해 경기, 서울, 부산 순으로 응급환자 수가 많은 것으로 나타났다.

연구팀은 “최초 의료기관을 방문한 이후, 타 의료기관으로 전원한 응급환자는 29만 2984명으로 전체 응급환자의 5.1%였다”며 “전원 응급환자 가운데 전원횟수가 1회인 환자는 91.1%였고, 2회 7.4%, 3회 이상은 1.5%였다”고 말했다.

이어 “중증응급환자 가운데 심근경색증, 뇌졸중, 중증외상환자의 전원율은 12.8%, 13.9%, 11.6%로 전체 중증응급환자의 전원율보다 높았다. 중증응급질환군 28개 가운데에서 가장 높은 전원율의 질환군은 대동맥박리로 전원율이 28.1%에 달했다”며 “응급환자의 첫 방문 의료기관이 병원급 의료기관이었을 때의 전원율은 5.7%로 상급종합병원, 종합병원, 의원(4.0%-5.2%)에 비해 높았으나 큰 차이는 없었다”고 전했다.

중증응급환자의 전원율은 방문한 첫 의료기관의 유형에 따라 차이가 있었으며 병원이 12.3%로 상급종합병원 5.8%, 종합병원 9.3%보다 높았다는 게 연구팀의 설명이다.

심근경색증 환자의 전원율은 병원이 54.0%에 달했으며, 뇌졸중 30.3%, 중증외상은 17.2%였다. 응급의료기관별로 분석했을 때에도 병원급 의료기관이 대부분인 지역응급의료기관에선 심근경색 47.0%, 뇌졸중 32.2%, 증증외상 15.7%로 중증응급환자의 전원율이 높았다.

전체 응급환자의 시도별 전원윤을 살펴보면 강원(6.7%), 광주(6.1%), 충남ㆍ세종(6.0%), 전남(5.9%), 전북(5.3%) 순으로 높았으며 제주(4.0%)가 가장 낮았다.

연구팀은 “중증응급질환의 경우 광주를 제외하고는 대도시를 중심으로 전원율이 낮게 분석됐다”며 “전남의 전원율이 17.0%로 가장 높았고, 경북(15.0%), 충남(14.6%), 광주(13.2%), 강원(12.1%) 순이었다. 심근경색증과 뇌졸중의 지역별 전원율 경향은 중증응급질환의 전원율과 비슷한 양상을 보였으나 중증외상은 경북(18.5%)이 가장 높았으며 부산(7.5%)이 가장 낮았다”고 지적했다.

여기에 연구팀은 전원된 응급환자를 대상으로 처음 방문한 의료기관에서 주된 치료를 받았는지를 분석했는데, 47.4%가 주 치료를 받았다고 했고, 나머지 52.6%는 전원된 의료기관에서 주 치료를 받았다고 분석했다.

연구팀은 “중증응급환자는 전원된 의료기관에서 주 치료를 받은 경우가 76.8%이며, 심근경색, 뇌졸중은 95% 이상이었다”며 “의료기관 특성별로는 의원급 의료기관에서 주 치료가 이뤄진 비율이 높았는데, 이는 전원환자가 2684명으로 적고, 대부분 호흡기계 및 근육계 질환자이기 때문”이라고 말했다.

이어 “중증응급환자는 첫 의료기관이 상급종별일 경우, 해당 종병에서 주 처치가 이뤄지는 것으로 분석됐다”며 “빠른 처치가 중요한 심근경색증의 경우, 상급종합병원에서 주 치료를 받고 타 기관으로 이동하는 환자는 62.5%였다”고 전했다.

지역별로는 첫 방문 의료기관의 주 치료비율이 제주, 대전, 서울 순서로 높았으며, 그 외 지역은 50% 이하인 것으로 분석됐다는 게 연구팀의 설명이다.

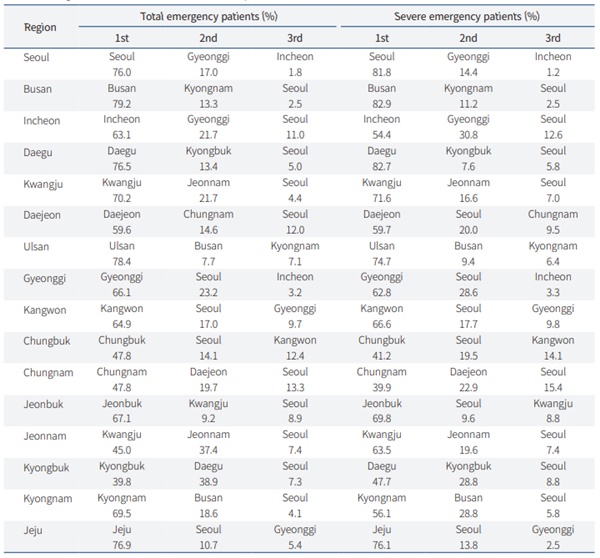

연구팀은 “첫 방문 의료기관에서 주 치료를 받지 못한 15만 4172명의 응급환자가 동일 지역 의료기관으로 전원됐는지 분석한 결과, 전남을 제외하고 동일 지역에 위치한 의료기관에서 주 치료를 받은 것으로 분석됐다”며 “울산을 제외한 모든 시도에서 주 치료를 서울에서 받은 환자의 비율이 높았고, 서울 인접 시도와 제주는 서울에서 주 치료를 받은 환자의 비율이 10%를 상회했다. 중증응급환자의 경우 서울에서 주 치료를 받은 전원 환자의 비율이 전체 환자보다 더 높았다”고 지적했다.

이어 “전원의 형태를 분석한 결과에서 전원된 응급환자의 52.6%, 중증응급환자의 76.8%가 처음 방문한 의료기관에서 주 치료를 받았다”며 “중증응급환자가 상급종합병원과 같이 상급 의료기관을 처음 방문했을 경우, 해당 의료기관에서 주 치료를 받았을 가능성이 높음을 확인할 수 있었다”고 강조했다.

특히 연구팀은 “국내 보건의료체계 상황에서 서울로 집중되는 현상은 이 연구에서도 확인할 수 있었다”면서 “응급환자가 전원, 주 치료를 받은 의료기관으로 울산을 제외하고 모든 지역의 3위 이내에 서울이 포함됐다”고 짚었다.

이와 함께 연구팀은 “이번 연구는 우리나라 전국단위 응급의료이용 중 전원 행태를 파악하여 전원율을 제시한 것에 의의가 있지만, 청구자료는 임상자료를 포함하고 있지 않기 때문에 전원의 적절성 등 환자상태를 정확히 파악할 수 없다는 제한점이 있다”고 밝혔다.

이어 “전원은 환자의 임상적 요구와 병원의 가용 자원(인력, 시설, 장비 등)의 부족에 의해 주로 발생된다”며 “전원을 해결하기 위해서는 응급실 과밀화 해소를 위한 다양한 정책이 필요하고, 지역 의료기관 내 전원 네트워크를 구축하고 정책적 지원이 있어야 할 것”이라고 덧붙였다.