[의약뉴스] 응급상황에서 치료의 골든타임을 확보하기 위해 응급의료정보시스템을 구축해야 한다는 목소리가 나와 눈길을 끌고 있다.

응급의료정보 데이터 표준화, 진료정보 공유 및 활용에 대한 법적ㆍ제도적 개선이 필요하다는 지적이다.

건강보험심사평가원 심사평가연구실ㆍ지불제도개발실은 최근 HIRA Research에 국외 응급의료정보시스템 고찰을 통한 국내 시사점(김송이, 김경창, 김예지)이라는 제하의 보고서를 게재했다.

연구팀에 따르면, 우리나라는 지난 2003년부터 중앙응급의료센터에서 국가응급진료정보망을 구축, 운영하고 있으며 전국 응급환자 진료정보를 수집해 응급상황에서 활용하고 있다.

이를 통해 응급환자 진료정보를 수집하는 중앙집중식 체계를 구축했으나, 응급의료서비스 제공자 간 진료정보 공유가 원활하지 않다는 것이 연구팀의 지적이다.

데이터 표준화 미비와 의료기관 진료정보시스템 간 낮은 상호운용성, 환자 개인정보보호 규제에 따른 응급의료서비스 제공자의 정보접근 제약이 주된 문제라는 설명이다.

반면, 해외 주요 국가에서는 데이터 표준화 및 진료정보시스템 간 상호운용성을 확보해 진료정보 공유가 원활하게 이뤄지고 있다고 소개했다.

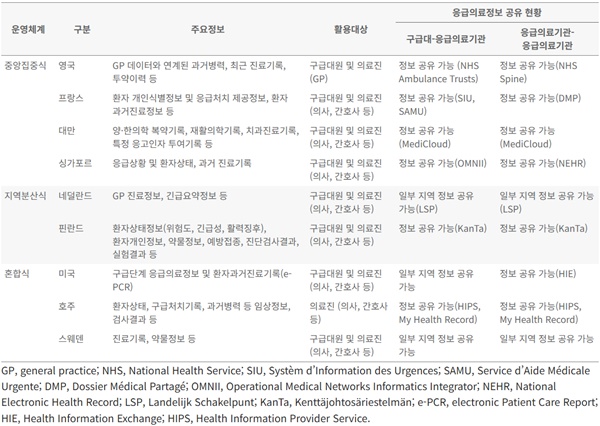

연구팀은 국가별 응급의료정보시스템을 ▲중앙집중식 ▲지역분산식 ▲혼합식로 구분했다.

이 가운데 중앙집중식으로 운영하는 국가는 영국, 프랑스, 대만, 싱가포르가 대표적으로 응급의료정보를 국가 단위 중앙데이터베이스에 전송해 수집하고 있다.

연구팀은 “중앙집중식 응급의료정보시스템은 국가 내 단일 시스템을 이용하므로 중앙 서버에 모든 환자의 진료정보가 통합돼 응급상황에서 효율적인 정보 관리 및 실시간 접근성이 보장된다”며 “중앙집중식 운영체계는 일괄적인 시스템 유지보수가 가능하고, 데이터의 일관성과 보안성을 높일 수 있다는 기술적 측면에서의 장점이 있다”고 설명했다.

지역분산식으로 운영하는 대표적인 국가는 네덜란드, 핀란드로 각 지역에 응급의료데이터 기관을 두어 응급의료정보를 수집ㆍ제공한다.

연구팀은 "지역분산식 운영체계는 중앙 서버에 의존하지 않기 때문에, 보안성을 강화하고 지역별 독립성을 확보할 수 있지만 지역 간 정보 호환성에 문제가 발생할 수 있다"고 설명했다.

혼합식으로 운영하는 국가는 미국과 호주, 스웨덴 등으로, 미국은 국가응급의료서비스 정보시스템을 통해 전국 응급의료정보를, 지역응급의료서비스 정보시스템은 주(州)별 응급의료정보를 수집하고 표준화해 관리하고 있다.

호주 역시, 응급상황에서 수집한 응급의료정보를 표준화해 국가 단위 통합 의료정보시스템 전산망과 각 주의 의료정보시스템 전산망에 저장하고 관리한다.

연구팀은 “응급환자를 포함한 국내 전체 환자 진료정보의 원활한 공유는 의료정보시스템 데이터의 표준화가 선행돼야 한다”고 강조했다.

실례로 “국가응급진료정보망은 진료정보, 활력징후, 중증도 분류 정보, 손상기전, 증상정보 등이 있는데, 주요국 사례를 살펴보면 과거 환자 진료정보 및 응급진료 시 영향을 미칠 수 있는 알레르기, 만성질환 정보, 과거 의료기관 방문기록 등 보다 폭넓은 데이터가 표준화돼 응급상황 시 활용되고 있다”고 설명했다.

이어 “우리나라도 국가응급진료정보망을 중심으로 데이터 표준화 작업을 고도화함으로써 의료정보시스템 간 상호운용성을 향상시킬 수 있도록 나아가야한다”며 “이 과정에서 의료기관 간 환자정보 교류 시 환자정보 매칭 과정이 중요하고, 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴과 같이 표준화된 국가 단위 환자 식별자를 활용하는 것이 유용한 방법이 될 수 있다”고 부연했다.

다만 “응급환자정보를 포함한 전체 진료정보공유 시스템 간 상호운용성은 인프라 구축 시 발생하는 비용 문제 등으로 모든 의료기관을 대상으로 확보하기 어려운 실정”이라며 “데이터 표준화를 통해 개인, 의료기관, 공공기관 등이 보유하고 있는 건강정보를 수집ㆍ표준화해 응급상황 시에도 활용할 수 있도록 시스템을 구축 중이지만 소요되는 비용, 정보보안 등의 문제로 의료기관의 사업참여 동기 부족 등 문제가 발생하고 있다”고 지적했다.

이에 "응급의료정보를 포함한 국가 단위의 진료정보 공유 활성화 사업 참여기관에 대해 국가 차원의 인센티브 제공 확대 등 적극적인 동기부여 확대 방안을 검토해야 한다"고 제언했다.

그러나 “환자 진료정보는 데이터 표준화와 시스템 상호운용성을 확보해도 사적인 영역의 정보 측면에서 법적 통제를 받는다”며 “개인정보보호법은 환자의 개인정보를 보호하는 데에 필수적이지만 응급상황에서의 실시간 정보교환을 어렵게 해 응급의료서비스의 적시 제공을 방해하는 요인으로 작용한다”고 문제를 제기했다.

이 가운데 “응급의료법률이 2024년 1월 개정됨에 따라 응급의료정보통신망에 수집된 응급환자 정보를 보건복지부 장관과 협의해 활용할 수 있게 됐다"면서 “응급상황 시 환자 진료정보접근 문제의 해결을 위해 국외 사례에 기반한 역할 기반 접근 제어방식으로 환자에게 진료제공 대상별 열람 가능 범위를 사전에 설정할 수 있도록 해야하며, 사후에 수집된 정보를 파기하거나 더 이상 수집하지 않도록 권한을 부여해 개인정보보호와 데이터 접근성 간의 균형을 유지할 수 있을 것”이라고 전했다.