한국다국적의약산업협회(회장 김옥연, 이하 KRPIA)의 회원사가 40개사를 넘어서며 회세가 크게 확대됐다.

그러나 연구중심 글로벌 제약사들의 모임으로서 국내 보건의료산업에서 자신들이 걸어온 발자취를 공유하겠다는 뜻으로 발간하고 있는 연간보고서는 발전을 거부하는 모습이다.

KRPIA는 지난 10일, “혁신적 신약 개발을 통해 국민들의 건강한 삶에 기여한 성과를 담은 2016 KRPIA 연간보고서를 발간했다”고 전해왔다.

특히 이번에 발간된 보고서에는 생명 연장과 삶의 질 개선, 의료비용 절감, 미래성장동력 등 혁신적인 신약의 가치를 조명했다는 것이 협회측의 설명이었다.

그러나 이번 보고서에서 ‘특히’ 조명했다는 설명과 달리, 연간보고서는 지난해 발간된 보고서와 차이점을 찾기가 어려웠다.

단순히 같은 구성에 같은 내용으로 채워진 것이 아니라, ‘틀린그림 찾기’를 하듯 복사본을 방불케 했다.

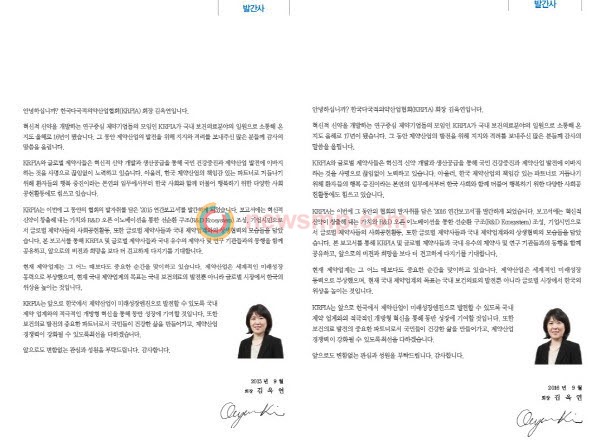

심지어 적어도 발간 당시의 현안을 언급하는 것이 일반적인 발간사 조차 2015년 연간보고서와 같았다.

단지 ‘2015년’이 ‘2016년’으로, ‘올해로 16년이 됐습니다’가 ‘올해로 17년이 됐습니다’로 숫자만 바꾸었고, 이외에는 페이지가 3페이지에서 5페이지로 자리 이동한 것을 제외하면 디자인 마저 동일했다.

다른 페이지들이라고 별반 다르지 않았다. 그나마 2015년 연간보고서는 2014년 보고서에 비해 페이지 구성이라도 상당한 차이를 두었지만, 2016년 보고서는 일부 몇 페이지의 순서만 바꾸었을 뿐 작년과 동일했다.

나아가 주요 환자단체 대표들의 메시지가 담긴 ‘신약은 000’다 시리즈는 올해도 변화없이 보고서의 상당부분을 채웠다.

앞서 2015년 보고서는 2014년 보고서에서 디자인이라도 바꾸었지만, 2016년 보고서는 그나마도 변화가 없었다.

특히, 이 가운데 일부 인사는 이미 대표 자리에서 물러난 터라 더욱 낯부끄러운 상황을 연출하고 있다.

물론, 기고한 인사들 가운데 일부는 해당 단체의 대표가 아닌 인사들도 있고, 대표로 소개하고 있는 것도 아니어서 반드시 단체의 대표이어야 할 이유는 없다 하더라도 뒷맛은 개운치 않다.

이처럼 2016년 연간보고서는 보고서의 절반 정도를 차지하고 있는 회원사 소개 외에 나머지 페이지 중 대부분이 지난해 보고서를 반복하고 있다.

‘2016년 연간보고서’라기 보다 ‘2015년 연간보고서 2판’ 정도가 오히려 적절한 수준이다.

글로벌 제약사들의 자부심은 '혁신'으로 신약개발 뿐 아니라 업무프로세스와 신조까지 '혁신'을 강조하고 있지만 이들의 대표 단체는 오히려 더 변화에 인색하고 현재에 안주하고 있는 것이 아닌지 씁쓸하다.

물론, 틀린그림 찾기 처럼 일부 변화가 있는 부분들도 있다. 각 페이지를 장식하고 있는 배경사진과 일부 수치들이다.

보고서에 따르면, 지난 2014년 36개사에서 2015년 35개사로 줄어들었던 회원사는 지난해 41개사로 대폭 확대됐다.

암젠과 샤이어가 바이엘 선후배인 노상경, 문희석 대표를 앞세워 새롭게 출범, 회원사로 가세했고, 이외에도 박스엘타와 DKSH, 존슨앤드존슨 등이 추가로 가입한 것.

회세가 확장된 만큼, 몇몇 지표들도 개선됐다. 2015년 보고서에서 약 1000종으로 집계했던 국내공급 의약품수도 1100종으로 늘어났고, 일자리 창출효과도 8754명에서 9244명으로 확대됐다.

여기에 더해 양질의 일자리로 표현한 R&D 인재 양성 효과도 740명에서 892명으로 대폭 증가했다.

사회공헌활동 금액도 210억원에서 225억원으로 수정했으며, 나아가 임상연구과제수는 동일한 2013년을 기준으로 했음에도 불구하고 1231건에서 1323건으로 크게 늘어났다.

2013년 연구과제수 집계는 크게 확대했지만, 2012년까지의 임상연구과제수 집계에는 변화가 없었다.

다국적 제약사들의 활동량 뿐 아니라 시장분석도 수정됐다. 글로벌 제약산업 규모를 1000조원에서 1200조원으로 수정해 제시한 것.

반면, 일부 수치가 오히려 줄어든 케이스도 있었다. 우선 KRPIA는 회원사를 통해 임상연구의 수혜를 본 환자수는 동일한 2013년을 기준으로 9만 8912명에서 8만 4000명으로 축소했다.

또한, 이를 통한 의료비 지원효과도 ‘최소 520억원’에서 ‘최소 443억원’으로 변경했으며, 임상연구 참여 의료진도 1만 명에서 9000명으로 줄였다.