최근 서울행정법원에서 이상한 판결이 내려졌다.

수사기관으로부터 사무장병원이라고 결론이 내려진 의료기관에 대해 해당지역 보건소가 내린 의료기관 폐쇄명령이 법원에 의해 무효임이 확인된 것.

그런데 더 이상한 것은 정부의 태도다. 건보공단은 이번 판결이 패소하긴 했지만 반가운 판결이라고 반색을 지은 것이다. 도대체 어떤 사연이 있는 것일까?

서울행정법원 제12부는 의사 A씨가 강북구 보건소장을 상대로 제기한 ;폐쇄명령무효확인등‘ 소송에서 보건소의 의료기관폐쇄명령처분은 무효임을 확인하는 판결을 내렸다.

산부인과 전문의 B씨는 지난 2011년 2월경 강북구 보건소로부터 C병원에 대한 의료기관 개설허가를 받았고 A씨는 B씨로부터 C병원을 인수했다.

보건소는 지난 3월, 경찰로부터 ‘A씨가 사무장병원을 개설·운영할 목적으로 C병원 개설의사 명의를 대여하고 사무장 D, E, F씨에게 고용돼 진료행위를 했다’는 수사결과를 통보받았다.

이에 보건소는 A씨에게 ‘의료기관 개설 자격 없는 자가 의료법 제33조 제2항에 위반해 의료기관을 개설했다’는 사유를 들어 의료법 제64조에 따라 의료기관 폐쇄명령을 내렸다.

그러자 A씨는 “의료법 제64조 제1항 각 호는 의료기관에 대한 폐쇄명령을 할 수 있는 사유로 의료법 제33조 제2항 위반을 거시하고 있지 않기 때문에 이 사건 처분은 법률유보의 원칙에 반한다”고 주장했다.

이어 자신은 이 병원의 실제 운영자로 지난해 7월이후 의료인이 아닌 자의 의료기관 개설로 인한 의료법위반 혐의에 대해 혐의없음의 불기소 처분을 받았고, 이런 행위는 종전 개설자의 개설·운영과는 단절된 행위이므로 처분사유가 존재하지 않는다는 게 A씨의 주장이다.

재판부는 A씨의 손을 들어줬다.

재판부는 “이 사건 처분은 A씨의 직업의 자유 및 재산권을 제한하는 침익적·제재적 행정처분이므로 법률상의 근거가 있을 것이 요구된다”며 “보건소가 이 사건 처분의 근거로 내세우는 의료법 제64조 제1항은 일정한 사유가 있는 경우 의료기관 폐쇄명령을 할 수 있도록 하면서 각 호로 그 구체적 사유를 규정하고 있다”고 밝혔다.

이어 “의료기관 폐쇄명령의 침익적·폐쇄적 성격에 비춰 의료법 제64조 제1항 각 호의 사유는 한정적인 것으로 해석함이 상당한데 보건소가 이 사건 처분사유로 제시한 ‘의료기관 개설자격 없는 자의 의료기관 개설’은 각 호 중 어디에도 해당하지 않으므로 의료법 제64조 제1항은 이 사건 처분의 적법한 근거가 될 수 없다”고 판시했다.

이 판결만 살펴보면 정부기관이 의사에게 패소한 것이지만 실제 내막을 들여다보면 이 판결은 정부가 추진하고 있는 의료법 개정안에 힘을 실어주는 판례라는 의견이다.

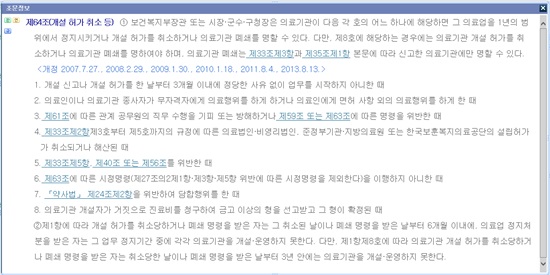

현재 의료법 제64조 제1항은 ‘보건복지부 장관 또는 시장·군수·구청장은 의료기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 의료업을 1년의 범위에서 정지시키거나 개설 허가를 취소하거나 의료기관 폐쇄를 명할 수 있다’고 규정하고 있다.

제64조 제1항에 규정된 각 호는 총 8개로 ▲개설 신고나 개설 허가를 한 날로부터 3개월 이내에 정당한 사유 없이 업무를 시작하지 않을 때 ▲무자격자에게 의료행위를 하게 하거나 먼허사항 외의 의료행위를 하게 할 때 ▲제61조에 따른 관계 공무원의 직무 수행을 기피 또는 방해하거나 제59조 또는 제63조에 따른 명령을 위반한 때 등이다.

그런데 여기에 규정된 각 호 내용에 이번 판결과 같이 ‘의료기관 개설자격 없는 자의 의료기관 개설’과 같은 사무장병원과 관련된 내용은 들어가 있지 않은 것.

이번 판결과 의료법 제64조 제1항에 대해 국민건강보험공단 법무지원실 김준래 변호사(선임전문위원)은 “이번 판결은 의료법 64조 제1항 각호의 폐쇄명령을 할 수 있는 사유를 한정적 열거조항으로봐서 이른바 사무장병원에 경우에는 각 호에 해당하지 않아 결국 폐쇄명령을 할 수 없다고 판단한 것”이라고 밝혔다.

이어 그는 “최근 이 조항의 개설기준 위반에 대해 폐쇄명령을 할 수 있는 법 개정을 추진하고 있는 것과 일맥상통하는 내용”이라며 “이번 판결은 네트워크병원에 있어서 복지부 장관이 의료기관 개설허가를 취소하거나 폐쇄명령을 하기 전까지는 건강보험 요양급여비용을 지급받을 수 있다는 네트워크병원 측의 주장이 법리적으로 잘못됐다고 보여주는 것”이라고 전했다.

현재 네트워크병원에서 허가받은 요양기관이라면서 복지부에 허가취소를 하거나 폐쇄명령을 하기 전에는 비용을 지급받을 자격이 있다고 주장한다는 게 김 변호사의 설명이다.

이와 함께 김 변호사는 “건보공단의 입장은 장관이나 지자체에서 의료법에 따라서 허가취소, 폐쇄명령을 할 수 없기 때문에 법 조문상 하는 게 불가능하다”며 “형사처분 한번 받으면 폐쇄안하고 청구 비용을 계속 받을 수 있다는 뜻이기 때문에 건보공단의 주장을 뒷받침해주는 판결로, 소송에서 졌어도 매우 유리한 판결”이라고 강조했다.

그는 이어, “의료법 64조 1항에 1호부터 8호 외에 별도에 사무장병원의 경우에도 폐쇄나 허가취소를 할 수 있도록 호를 추가하는 방향으로 개정하고 있고 곧 공표될 예정”이라며 “이 개정안에 대해 힘을 실어주는 판결”이라고 덧붙였다.