국내 시장에서도 경구용 C형 간염치료제의 한계가 뚜렷하게 나타나고 있다.

인터페론이 필요없는 경구용 C형 간염 치료제들은 12~24주간의 짧은 치료기간에 완치가 가능해 해외에서는 출시 이후 1년을 전후로 정점이 나타나는 양상을 보여왔다.

국내에서는 아직 C형 간염에 대한 검진율이 낮고 적극적으로 치료에 나서려는 환자들이 적어서 정점에 이르는 시간이 조금 더 길 것이란 분석도 있었지만, 큰 차이가 없는 것으로 보인다.

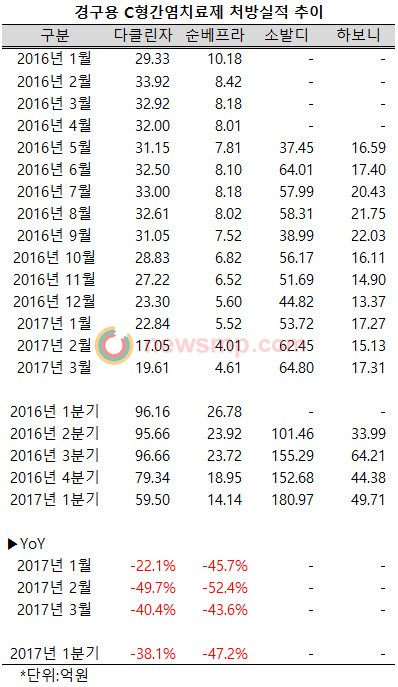

국내에서 가장 먼저 급여목록에 등재된 다클린자(성분명 다클라타스비르)+순베프라(성분명 아수나프레비르, 이상 BMS)가 1년 여 만에 정점을 찍은 것은 물론, 최근에는 처방액이 급감하는 추세를 보이고 있다.

최근 발표된 원외처방동향 보고서에 따르면, 다클린자의 처방액은 지난해 2월 33.92억원을 정점으로 30억대 초중반의 월 처방액을 유지해오다 10월부터 처방액이 급감하기 시작했다.

소발디(성분명 소포스부비르, 길리어드)와의 병용요법에 허가를 획득하며 정점을 꽤 오래 끌고오긴 했지만, 재도약에는 실패한 채 지난해 10월부터 20억대로 후퇴했고, 지난 2월부터는 10억대까지 밀려났다.

3월 처방액도 19.61억워네 그친 터라 영업일수가 짧았던 1, 2월의 반짝 부진으로 보기에는 무리가 있다.

전년 동기대비로도 1월 22.1%에 이어 2월에는 49.7%까지 역성장폭이 커졌고, 3월에도 40.4%에 달하는 역성장을 기록했다.

분기 처방액은 59.50억원으로 전년 동기대비 38.1% 급감, 지난해 3분기 96.66억원으로 정점을 찍은 이후 급락세를 보이고 있다.

다클린자의 단짝인 순베프라 역시 사정이 다르지 않아서 지난해 2월 10억대에서 물러선 이후 꾸준히 8억 전후의 처방액을 유지해왔지만, 9월부터 처방액이 줄어들기 시작, 지난 2월에는 4억대 초반까지 물러났다.

1분기 처방액은 14억원으로 전년 동기대비 47.2% 급감, 2016년 1분기 이후 최악의 성적을 남겼다.

이와는 달리 소발디는 아직 성장세가 이어지고 있다. 지난해 5월 첫 처방액이 집계된 이후 6월 64.01억원으로 정점은 찍었지만, 오르락 내리락 하는 가운데 지난 2월 62.45억원으로 상승세를 회복했고, 3월에는 64.80억원으로 기존의의 정점을 넘어서며 재도약에 성공했다.

지난해 3분기 155억원에서 4분기 153억원으로 줄어들었던 분기 처방액 규모도 1분기에는 181억원까지 상승했다.

이와는 달리 하보니는 다소 주춤한 모습이다. 출시 초였던 지난해 2분기, 2개월 만에 34억 규모의 처방액을 기록한 데 이어 3분기에는 매월 20억 이상의 처방액을 기록했지만, 월 22억원의 처방액을 정점으로 이후에는 20억 이하의 처방액에 머물고 있다.

그나마 올해 들어서는 월평균 16억 이상의 처방액으로 3개월간 약 50억 규모의 처방액을 달성, 지난해 4분기보다는 다소 개선된 실적을 남겼지만, 여전히 지난해 2분기에 기록했던 월평균 20억대의 처방액과는 상당한 거리가 있었다.

한편, 소발디와 하보니가 출시 1년차를 넘어서는 2분기에는 경쟁시장에 보다 저가의 단일정 복합제 제파티어(성분명 엘바스비르/그라조프레비르, MSD)가 진입하고 이후에는 비키라/엑스비라(성분명 파리타프레비르/리토나비르/옴비타스비르+다사부비르, 애브비)도 급여권에 진입할 전망이어서 반등에는 한계가 있을 것으로 보인다.