[의약뉴스 in 시카고] 국내 연구진이 폐경 전 젊은 유방암 환자들을 대상으로 CDK4/6 억제제의 가치를 평가하고자 진행한 임상에서 기대와 달리 전체생존율(Overall Survival, OS)를 개선하지 못했다.

무진행생존율(Progression-Free Survival, PFS)을 크게 연장하고도 전체생존율에서 차이를 만들지 못한 이유는 새로운 CDK4/6 억제제들이 등장하면서 대조군의 환자들의 생존기간이 연자됐기 때문이라는 분석이다.

1일, 미국임상종양학회 연례학술회의(ASCO 2024)에서 삼성서울병원 박연희 교수는 한국유방암학회가 진행한 Young-PEARL(KCSG-BR 15-10)의 추가 생존율 분석 결과를 발표했다.

이 연구는 세계 최초로 폐경전 호르몬 수용체 양성 전이성 유방암 환자에서 내분비요법과 CDK4/6 억제제 병용요법을 항암화학요법과 비교한 전향적 임상 연구로 5년 전(2019년) 같은 자리에서 1차 목표인 카페시타빈 대비 무진행생존기간(Progression-Free Survival, PFS)을 연장, 화제를 모았다.

17개월간의 추적 관찰 결과, 팔보시클립(제품명 입랜스, 화이자)+엑스멕스테인+루프로라이드 병용요법의 무진행 생존기간 중앙값이 20.1개월로 대조군(카페시타빈군)의 14.4개월보다 크게 연장한 것.

한국유방암학회 유방암 분과에서 진행한 이 연구는 국제 가이드라인과 달리 폐경 전 유방암 환자에 내분비요법을 시행할 수 없었던 국내 환경을 타개하기 위해 진행됐다.

그간 유방암 관련 연구가 폐경 후 여성의 비중이 압도적으로 많은 서양에서 주도하다보니, 폐경 전 여성에 대한 근거 부족을 이유로 CDK4/6 억제제와 내분비 병용요법에 급여를 인정하지 않았던 것.

다른 한 편으로는 젊은 여성에서 발생하는 유방암은 공격적이라는 우려로, 항암화학요법을 선호하는 경향도 있었다.

그러나 Young-PEARL 연구를 통해 젊은 여성에서 CDK4/6 억제제와 내분비 병용요법이 오히려 항암화학요법보다 무진행생존기간을 늘린다고 보고해 이 같은 고정관념을 깼다.

다만, 당시에는 전체생존율(Overall Survival, OS) 데이터가 충분하게 수집되지 않았다.

이 가운데 1일, 5년 만에 이 연구의 전체생존율 분석 결과가 다시 ASCO를 통해 공개됐으며, 학회는 이 연구를 Late Breaking Abstract로 선정, 기대를 모았다.

하지만, 추가 분석에서는 CDK4/6 억제제(입랜스)가 포함된 내분비요법군이 전체생존율을 개선하지 못해 아쉬움을 남겼다.

CDK4/6 억제제가 늘어나고 접근성이 개선되면서 대조구늬 환자들이 후속 치료로 CDK4/6 억제제 치료를 받아 차이가 희석됐다는 분석이다.

박 교수에 따르면, 중앙 추적관찰 54.8개월 시점에 진행한 추가 분석 결과, 무진행생존기간 중앙값은 여전히 입랜스군이 19.5개월(95% CI 14.3-22.3)로 카페시타빈군의 14.0(95% CI 11.7-18.7)을 크게 상회했으며, 질병 진행 또는 사망의 위험은 25%(HR=0.75, 95% CI 0.57-0.98, P=0.04) 더 낮은 것으로 집계됐다.

그러나 전체생존기간 중앙값은 입랜스군이 54.8개월(95% CI 48.9-77.1)로 오히려 카페시타빈군의 57.8개월(95% CI 46.3-N/A)보다 수치적으로는 더 짧았다.(HR=1.06, 95% CI 0.72-1.57, P=0.77)

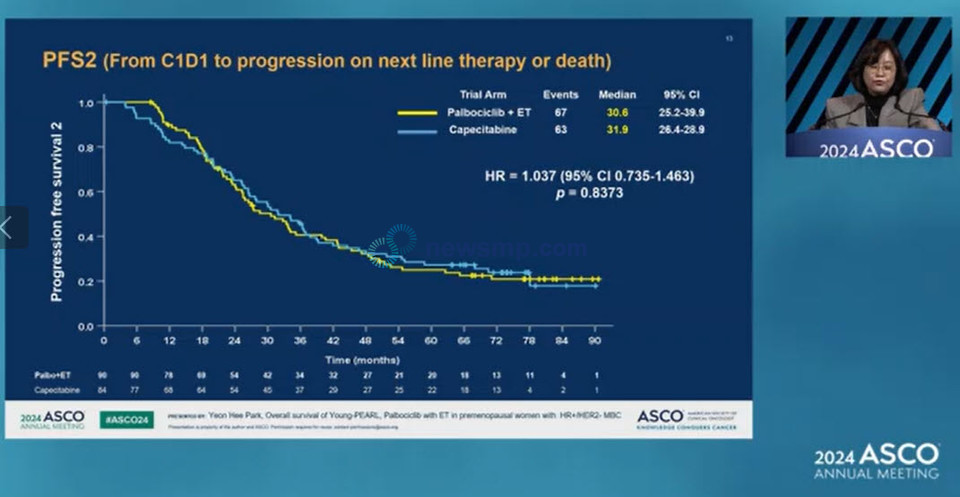

1차 질병 진행(Progression Disease, PD) 후 2차 질병 진행까지의 시간으로 정의한 2차 무진행생존기간(PFS2) 중앙값이 입랜스군에서 7.5개월로 카페시타빈군의 11.7개월보다 크게 짧았던 영향이 컸다.

이 같은 결과는 결국 항암치료군의 환자들이 후속 치료에서 CDK4/6 억제제를 투약할 수 있게된 영향이 컸다.

실제로 다변량 분석에서 다양한 요인 중 유일하게 후속치료에 CDK4/6 억제제를 투약한 경우에만 전체생존율에 영향을 미치는 것으로 확인됐다.

뿐만 아니라 후속 치료에서 CDK4/6 억제제를 투약하지 않은 환자들을 분석한 결과, 입랜스군의 전체생존기간 중앙값이 49.0개월(95% CI 41.7-56.3)로 카페시타빈군의 38.8개월(95% CI 24.9-52.6)을 크게 상회했다.

한편, 연구자가 평가한 객관적반응률(Objective Response Rate, ORR)은 각각 33.3%(95% CI 23.6-43.1)과 33.7%(95% CI 23.6-43.9)로 유사했으나, 치료 지속기간 중앙값은 입랜스군이 18.9개월로 카페시타빈군의 13.5개월보다 5개월 이상 더 길었다.