유월에는 전쟁영화다. 더구나 올해는 한국전쟁 70주년이다. 전쟁을 기념하고 축하하기 위해서가 아니다. 되돌아보고 그러지 말아야지 하는 다짐이 필요하기 때문이다.

무려 강산이 일곱 번이나 변했다. 세대도 두 번이나 바뀌었다. 까마득한 옛날이야기나 아직도 전쟁 생존자가 있다. 유해는 늘 발굴되고 아픔은 현재 진행형이다. 한반도에서 전쟁은 끝나지 않았다. 그래서 전쟁 영화를 볼 때면 남의 일 같지 않다.

스티븐 스필버그 감독의 <라이언 일병 구하기>는 초반 전투 씬 장면이 압도적이다.

해안가에 상륙하는 연합군을 독일군이 기관총으로 몰아대는 장면은 전쟁은 이런 것이다, 라는 것을 보여주는 전범과 같다.

푸른 바닷물이 붉게 물들어갈 때 사람들은 심장을 펴지 못하고 잔뜩 웅크린 채 총을 맞으면 사람이 저렇게 피를 흘리며 죽는구나, 하는 것을 실감한다. 그런데 죽는 사람이 한국 사람이 아니고 외국인이라서 직접적인 감정 이입은 덜하다. 나와는 상관없다는 안이함 때문이다.

이만희 감독의 < 들국화는 피었는데>는 한국사람이 죽는다. 한국전쟁이기 때문이다. 그래서 외국인이 죽을 때와는 달리 아찔한 현기증이 일어난다. 각설하고 <라이언...> 과 같은 압도적인 초반 장면이 이 영화에서도 나타난다.

기관총 대신 탱크로 바뀌었을 뿐이다. 탱크 포신이 앞으로 갔다가 탄피를 쏟아내고 뒤로 밀릴 때 화염과 함께 엄청난 폭발음이 귀를 강타한다. 저려오는 오금에 온몸이 굳어질수 밖에 없다.

멀리 보이는 표적은 불바다가 되고 탱크는 유유히 앞으로 전진을 계속한다. 탱크 앞에서 인간은 작은 존재에 불과하다. 소총이나 기관총 혹은 수류탄 정도는 애들 장난감이다.

내가 탱크 포의 위력을 영화가 아닌 현장에서 직접 실감한 것은 행운이었다. 그것도 일렬횡대로 세워진 7대의 탱크에서 품어내는 장쾌한 사격장면은 지금도 잊혀지지 않는다.

때는 80년 대 중반. 최전방 지역. 1번 사로부터 시작된 포사격은 7번까지 연속으로 발사됐는데 측후방 20여 미터에서 바라보는 장면은 그야말로 장관이었다.

지축이 흔들리고 몸이 떨리고 하늘이 노랬다는 표현은 과할까. 정말로 탱크 포를 맞으면 살아남을 것은 이 지구상에 없을 거라고 단정했다.

탱크는 일단 소리에서 적의 간담을 제압한다.

캐터 필러의 으르렁 거리는 육중함이 땅을 흔들며 긴 포신을 둔중하게 움직일 때 그 모습만으로도 공포감은 먹구름처럼 몰려온다. 소총으로 무장한 보병 부대는 사시나무 떨듯이 떨다가 최고의 작전으로 삼십육계의 방법을 쓰지 않는다면 살아남지 못한다.

6월 25일 이른 새벽 북한은 이런 무시무시한 탱크를 앞세우고 남한을 전격적으로 침공했다. 탱크 앞에 남한은 속수무책으로 당해 낙동강까지 밀렸다. 이후 전쟁은 뚜렷한 승자 없이 소모전을 벌이다 휴전이 된 것은 다 아는 사실이다.

이만희 감독은 <들국화는 피었는데>를 통해 전쟁의 참상과 두 번 다시 이런 전쟁이 일어나서는 안된다는 교훈적 이미지를 심어주고 싶었을 것이다.

이념이나 사상보다는 민족과 인간의 생명이 먼저이고 정치는 나중 일이라고 주문하고 싶었는지도 모른다. 그런 것이 아니라면 적어도 아무리 나쁜 평화라고 해도 전쟁보다는 낫다는 상대적 개념을 도입하고 싶었는지도 모른다.

그러나 영화가 나온 1974년은 독재자의 절대 통치가 절정을 이루던 시기였다. 모든 분야가 반공 아니면 살지 못하고 죽었다. 더구나 파급이 큰 영화에서 이런 순진무구한 생각은 사전 검열로 개입될 리도 없지만 만일 우연히 빠져 나갔어도 나중에 적발해 다짜고짜 주먹질을 당했을 터.

반공이라는 이름의 ‘국뽕’만이 칭송받아 마땅했다. 그런 시기였다. 그런 때도 있었느냐고 반문하는 사람들은 잠깐만 뒤적여도 그것이 역사적 사실이었다는 것을 알 것이다.

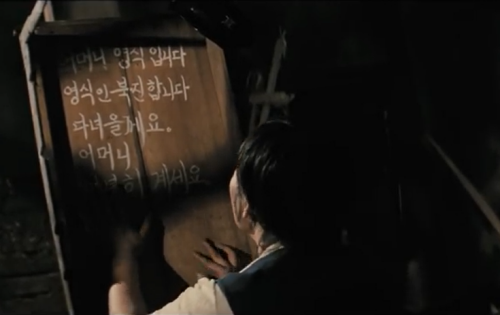

영화는 난도질당했다. 난도질은 점잖은 표현이다. 싹둑, 싹둑 잘려나가 이것이 영화인지 사진인지, 토막 영상인지 구분이 안 될 정도다.

그러함에도 전쟁은 참혹한 것이다. 잘려나간 부분은 상상이 되고 새로 삽입된 것이 어떤 장면인지도 짐작이 가지만 들어냈어도 새로 집어넣었어도 전쟁은 죽음이라는 것을 부인할 수는 없다.

적을 아무리 잔혹하게 그리고 우리를 아름답게 미화해도 전쟁은 전쟁이다. 피가 튀고 살점이 뜯겨져 나가고 목 잘린 시체가 걸어가는 그런 참상이 전쟁이다. 그러니 이런 전쟁 두 번 다시 하기보다는 영원히 끝장내야 마땅하다고 이만희 감독은 말하고 있다.

국가:한국

감독: 이만희

출연: 신성일, 우연정, 김정훈

평점:

팁: 사병보다는 장교들의 활약상이 눈에 띈다. 짚 차에 폭약을 가득 싣고 대위가 탱크로 돌진한다. 소위도 온 몸에 폭탄을 감고 탱크와 맞서다 죽는다. 대위는 나홀로이나 소위는 약혼자가 있다.

부산 피난의 어느 곳에 약혼녀가 소위 상관 대위( 신성일)를 만나 농담을 따먹는다. 그이와 함께 다방에서 먹었던 냉 꿀차 운운하면서.

들어주던 대위는 벌컥 화를 낸다. 김양, 그만 지껄여. 그러나 약혼녀가 지껄이고 싶어서 지껄인 것은 아니다. 그가 죽었다는 것을 이미 알고 넋이 나간 상태에서 주절댄 것이다.

사랑하는 사람의 상사를 만났으니 위로받고 싶어서 무너져 내리는 가슴을 받쳐 달라고 그래서 지껄였다. 그마음 안다고 고개를 끄덕일 필요는 없다. 모른다고 질책하고 싶지도 않다. 전쟁이 없었으면 살았을 그가 죽었다는 현실만 인식하면 된다.

아이도 나온다. 삼대가 행복하게 살았으나 인민군의 무자비한 포격으로 고대광실의 기와집은 불타고 할아버지는 죽고 부모님도 그렇게 되고 오로지 누나와 아이 둘만 살아남았다.

대위가 그 아이를 집에 데려다줄 때 들국화는 만발했다. 쑥부쟁이인지 구절초인지 아니면 그와 비스무리한 것들이 피어난 산천은 보기에 좋았다.

해마다 유월이 오면 그것은 잡초처럼 피어나 천지를 밝게 비춘다. 감독은 남은 아이들을 통해 희망을 노래한다. 절망만 하지 말고 웃어 보자고 말한다.

그러나 너무 많은 것이 사라졌다. 잘린 필름만큼이나 산사람들의 목숨이 날아갔다. 너무나 많은 사람이 죽어 70년의 세월이 지났으나 여전히 증오는 멈추지 않고 있다.

유월이 오면 죽어간 젊은 넋들을 위로한다. 군가대신 피난 수도 부산에서 허민이 부른 ‘페르샤의 왕자’ 같은 노래가 더 심금을 울린다. 우파 논객으로 알려진 선우휘 원작을 바탕으로 했다.

사족: 제대로 된 전쟁영화 보고 싶다. '국뽕' 말고 이념 말고 있는 그대로의 한국전쟁 영화 말이다.