작가와 작품을 동일시하면 유치하고 위험하다고 한다. 그런가 하면 어떻게 따로 떼어 놓고 생각할 수 있느냐고 화를 낸다.

이 말도 맞고 저 말도 맞다. 그러나 요즘은 전자보다는 후자 쪽에 무게중심이 쏠리는 듯하다.( 아마도 언행일치를 강조한 때문은 아닌지 짐작해 본다.)

현진건만 놓고 본다면 작가와 작품은 한 몸이다. 그가 활동하던 시기는 일제의 조선 지배가 극에 달하던 시점이었다. 사람들은 쉽게 변절했다. 작가들도 그랬다.

도저히 조선이 일본에서 해방될 기미가 보이지 않았기 때문이다. 변절자들의 변은 그럴 줄 알았다면 누가 그러했겠느냐고 되레 따지고 든다.

민족 지도자였고 한 때 독립의 꿈에 부풀었던 이광수나 최남선이 그런 길을 갔다. (그러지 않았으면 좋았겠지만 그랬다고 해서 그들을 마냥 비난만 할 수도 없다. 먹고 나서야 독립인 것을.)

그러나 현진건은 그러지 않았다. 대구 출신 현진건은( 같은 동향인 민족시인 이상화와 교류 했으며 같은 날 사망했다. 마치 셰익스피어와 세르반테스가 같은 날 죽은 것처럼. ) 끝내 그러기를 거부했다. ( 이런 사람은 존경해야 마땅하다.)

그이라고 해서 달콤한 변절의 떡이 그립지 않았을까. (여기서 길게 변절과 비 변절의 논하는 것은 주제넘은 짓이니 이쯤에서 그만. ) 그러나 기개 있었던 작가의 <운수 좋은 날>을 읽을 때면 그와 그의 작품이 더 소중하게 느껴지는 것은 사실이다.

살다 보면 운이 연달아 오는 경우가 있다. 이런 날은 특히 조심해야 한다. 호사다마라는 말이 있지 않은가. 그러나 김 첨지는 그러지 않았다.

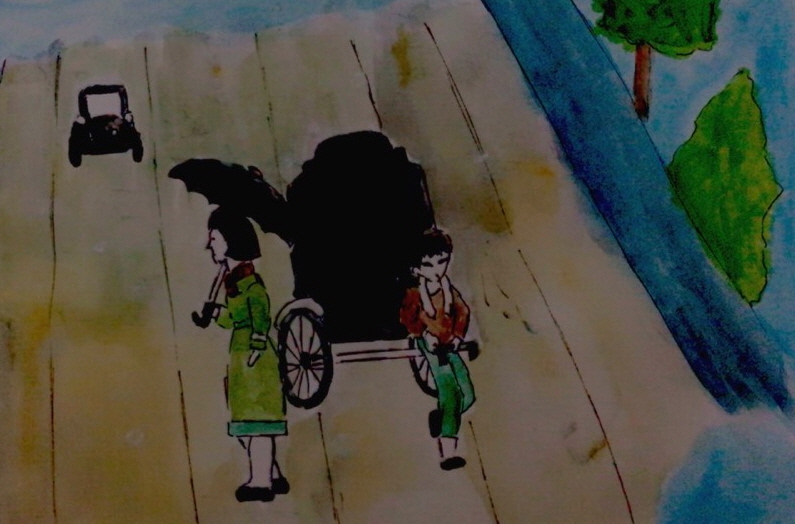

그의 인력거가 불이 날 정도였는데도 손님 받기를 거부하는 대신 즐겼다. 그날 그는 속된 말로 돈을 쓸어 담았다. 좀처럼 만져 보기 힘든 큰돈이다. 근 열흘 동안 돈구경 못했으나 첫 손님에게 삼십 전, 두 번째 손님에게 오십 전 도합 팔십 전을 벌었다.

이 돈이면 아픈 아내가 먹고 싶다는 설렁탕을 사고 컬컬한 목에 모주 한 잔 적시고도 남음이 있다.

나라가 해방된 것 같은 기쁨에 눈물이 아니 나올 수 없다. 그러니 오늘 장사는 이쯤에서 멈추어야 한다. 달포 전부터 아내의 기침이 심상치 않았다. 설렁탕을 포장해서 어서 집으로 가야 한다. 그런데 그럴 수가 없다. 그놈의 손님이 연달아 오기 때문이다.

앞집 마마님을 전찻길까지 모셔다드리고 정류장에서 어정거리다가 양복쟁이를 동광학교까지 태워다 줬다. 어디 그뿐인가. 어린 손님은 비굴하게 비는 표정을 보이지 않았는데도 남대문 정거장까지 가기를 원한다.

그는 일원 오십 전을 불렀다. 자기가 말해 놓고도 너무 큰돈이다 싶어 오금이 저렸다. 그러나 관대한 어린 손님은 달라는 대로 줄 테니 빨리 가자고 재촉이다.

이쯤이면 몸이 천근만근인 김 첨지의 다리가 아니 가쁜 할 수 없다. 날 듯이, 스케이트 지치듯이 인력거를 끌었다. 그러나 목적지에 가까이 올수록 힘이 빠졌다.

오늘은 쉬라는 아내의 말이 영 마음에 걸렸다. 내가 이렇게 아프다고 하소연하는 아내의 달뜬 얼굴이 떠올랐다. 그럴 때면 돈을 생각했다. 그러면 다시 힘이 생겼다. 질척거리는 십리 길을 옆집처럼 내달렸다. 그리고 약속한 돈을 받아 들었을 때 첨지는 졸부라도 된 듯이 기뻤다.

행운은 여기서 그치지 않았다. 비록 양 머리에 뒤축 높은 구두를 신고 망토까지 두른 기생 퇴물인 듯, 난봉 여학생인듯 한 여편네를 태우는 데는 실패했지만 육십 전에 인사동까지 가는 손님을 또 받았다.

이제 몸은 수저하나 들 힘이 없다. 집으로 가야 한다. 그런데 가는 길에 술집 앞에서 친구 치삼을 만났다. 문 안 갔다 와서 돈 많이 벌었으니 술 한 빨자고 한다. 그는 그가 마치 생명의 은인인 것처럼 고마웠다.

몸과는 달리 마음은 불안으로 가득 찬 상태였기 때문이다.

왜, 그 ‘감’이라는 것이 있지 않은가.

기적 같은 연속된 행운에 김첨지는 불안에 떨고 있다. 혹 아내가 잘 못 되는 것은 아닌가 하고. 그 불행을 그는 뒤로 늦추고 싶었다. 그런데 마침 치삼이 나타났으니 그에게 구세주가 아니고 무엇인가.

그는 마구 먹었다. 빈대떡이며 추어탕이며 두부를 게눈 감추듯이 했다. 막걸리를 곱빼기로 먹고 눌러 곱빼기를 한 잔 또 마셨다. 평소와 다르게 배포 있게 나오는 첨지가 걱정이 된 치삼이 제지하자 첨지는 이렇게 소리친다.

“아따 이놈아, 사십 전이 그리 끔찍하냐, 오늘 내가 돈을 막 벌었어. 참 운수가 좋았느니.”

산더미처럼 돈을 벌었다는 첨지는 열다섯 중대가리 종업원이 무전취식을 염려하는 태도를 보이자 일원 짜리 한 장을 집어 던지는 호기를 부렸다.

‘웬수의 돈, 육시를 할 돈’이라고 ‘꼬장’ 한 번 대차게 부린다. 첨지는 부은 술을 또 붓는다. 추위에 하루종일 뛰었으니 그의 몸은 이제 삭신이 쑤시기 시작한다. 술이 불콰하고 몸은 녹고 두려움은 커진다.

첨지가 운다. 마누라가 오늘 죽었다고 운다. 우는 첨지와 놀라는 치삼. 그러다가 웃으면서 죽기는 왜 죽어, 하고 히죽인다. 치삼은 별 미친놈 다 보겠다는 표정이다.

둘은 한 잔씩 더 먹고 기어이 일원 어치를 채웠다. 궂은 비는 그치지 않고 여전히 추적추적 내린다. 비틀거리는 첨지의 손에 설렁탕이 들려 있다. 집은 고요하다.

어린아이의 꿀떡, 꿀떡 젖 넘어가는 소리 대신 빈 젖 빠는 소리만 들린다. 불길한 침묵에 첨지는 대뜸 소리부터 지른다. 그래야만 될 것 같았다. 그렇지 않으면 엄습해 오는 불안을 잠재울 수 없다.

“ 이 난장 맞아 죽을 년, 남편이 들어오는데 나와 보지도 않아, 이 오라질 년.” 욕 한번 시원하게 한다. 그러나 여기서 그치지 않는다.

방안에 들어서면서 있는 대로 호통을 한 번 더 갈긴다.

“ 이런 오라질 년, 주야장천 누워만 있으면 제일이야. 남편이 와도 일어나지를 못해.” 독자들은 첨지의 심정을 안다. 마음은 그렇지 않다는 것을.

말은 그렇게 해도 가슴은 미어진다는 것을. 발길로 죽은 아내를 내지를 때도 “이년아, 말을 해 말을! 입이 붙었어. 이 오라질 년.”하고 같은 욕을 번갈아 해도 그는 죽은 아내가 애처로워 가짜로 패악질하고 있다는 것을.

“ 이 눈깔! 이 눈깔! 왜 나를 바라보지 못하고 천장만 보느냐, 응.” 하고 소리 지를 때도. 그리고 “ 설렁탕을 사다 놓았는데 왜 먹지를 못하니, 왜 먹지를 못하니....” 하면서 제 얼굴을 죽은 아내의 얼굴에 대고 비벼 대면서 닭의 똥 같은 눈물을 흘릴 때도 김첨지의 마음은 불쌍한 아내가 그저 애처로울 뿐이다.

팁: 그놈의 가난이 원수다. 돈만 있었다면 병원에 아내를 데리고 갈 수 있었다. 아내는 죽지 않고 살아서 남편과 아이와 그렇게 행복하게 살았을 것이고.

작품이 나온 1924년은 일제의 약탈이 절정에 달하던 시기였다고 말한 바 있다. ( 아닌 적이 없었지만. ) 나라 뺏긴 조선인들은 살기가 힘들었다. 부지런한 김첨지도 예외가 아니었다.

거기다 아내는 병들었지 아이는 어리지 첨지의 신세는 가련했다. 가진 것이라고는 몸뚱이 하나. 부서져라 일하고 싶으나 언제나 손님은 귀하다.

돈 구경하기 힘든 어느 날 몰아서 행운이 찾아왔을 때 첨지는 그것이 불행의 씨앗이라는 것을 눈치챘다. 아내도 그날 자신의 죽을 것을 알고 있었다.

그러함에도 둘은 죽는 순간 함께 하지 못했고 먹고 싶은 음식을 목으로 넘기지 못했다. 김첨지의 삶은 당시 조선 사람의 평범한 일상이었다. 첨지만이 특히 가난하지 않고 모두가 그랬다.

그래서 이 소설은 사회를 반영한 것이고 그 문제를 세게 꼬집은 것이다. 대 놓고 일제에 시비를 걸 수 없었으나 그 치하의 슬픈 이야기를 통해 민중을 깨우고 비참한 현실을 고발할 수 있었다.

무지한 사람들 계몽하러 농촌으로 가자고 조르는 대신 날 것 그대로를 보여줬다. 현진건은 우리나라 처음으로 근대적 문장을 구사했으며 이런 그를 두고 사람들은 조선의 체호프라고 말했다. 앞서 작가와 작품의 동일성 여부를 주목했다. 그것의 판단 여부는 오로지 독자의 몫으로 남겨놔야 한다.