모처럼 비가 왔다. 적당한 비는 대기의 오염을 정화한다. 농번기에 들어선 들판에 활력을 불어넣는다.

지렁이에게도 생명의 원천이다. 흙 속에 있다가 비를 맞기 위해 밖으로 나온다. 따뜻한 도로는 잠시 쉬기에 안성맞춤이다.

그곳에 자전거가 빠르게 지나간다. 사람이 달리고 걷는다. 깔린 지렁이는 죽는다. 죽기 전에 지렁이는 꿈틀거린다. 죽어가는 지렁이를 보면서 불현듯 나도향의 <벙어리 삼룡이>를 집어 들었다.

삼룡이가 죽을 때 그런 모습은 아닐 었을까. 사람들은 삼룡이라는 이름 대신에 벙어리라고 불렀다. 그것을 뜻하는 앵모라고도 했다.

그래도 삼룡이는 댓거리를 하지 않았다. 그 소리를 알지 못했거니와 타고난 성품이 착했기 때문이다. 생긴 것은 한마디로 엉망이었다. 표현에 따르면 키가 크지 못하여 땅땅보였고 고개를 빼지 못해 몸뚱이에 대강이(머리)를 갖다 붙인 몰골이며 얼굴은 몹시 얽고 입이 컸다.

그런 그에게도 부모가 있을 터이지만 책에서는 그런 이야기는 없다. 남대문 밖 연화봉 근처로 오생원이 이사 올 때 데려온 머슴으로 등장한다. 앞서 그가 착한 성품의 소유자라고 말했다.

거기다가 일도 잘하고 눈치도 빠르고 조심성도 있고 부지런해 생원은 그를 아끼고 있다. 그런데 그에게는 삼대독자 열일곱 살 아들이 있다. 이 아들이 한 마디로 개차반이다.

동네 사람들이 후레자식이라고 욕을 해도 막무가내다. 동물은 물론 사람에게도 학대가 심하다. ( 동물 학대하는 자 반드시 사람 학대한다. 이런 자 있으면 멀리 하는게 상책이다.)

그가 삼룡이에게 못된 짓을 할 거라는 예감은 적중한다. 걸핏하면 패고 아예 사람으로 치지 않는다. 어떤 날은 자는 입에 똥을 집어넣기도 하고 손발을 묶어 놓고 불을 붙이기도 한다.

한주먹거리도 안 되는 것이 주인 아들이라고 하는 짓이 요즘 재벌 3세들의 갑질과 견줄만하다. 그래도 삼룡이는 묵묵히 참는다. 동네 아이들과 장난하다 울고 들어오면 삼룡이는 그가 아이들을 혼내 주라고 하기도 전에 황소같이 날뛰면서 주인을 위해 싸웠다.

그런데도 아들놈은 벙어리를 개 취급한다.

그는 생각한다. 내가 있을 곳은 여기뿐이라고. 그러니 어떤 수모도 참고 견디어야 한다고. 이것은 운명이고 저주할 것은 주인 아들이 아니고 세상이라고 꾹꾹 속으로 참는다.

언제까지 참을 수 있을지 모르나 지금까지는 그렇게 하고 있다. 독자들은 시원하게 한 방 날려 주기를 바라지만 나도향은 그런 기회를 자꾸만 뒤로 미룬다.

그해 가을이다. 선남선녀들이 시집, 장가가기 딱 좋은 계절이다. 그 후레자식이 장가를 들었다. 신부는 두 살 많은 열아홉 살이다. 돈 많은 생원은 양반이 못내 아쉬워 몰락한 집 규수를 거액을 들여 사왔다.

색시는 고왔다. 품성도 그랬다. 동네 사람들은 색시만큼 사내도 그랬으면 하고 바랐다. 둘은 너무 비교됐다. 신랑은 그것이 고까웠다. 그래서 자신보다 잘난 색시를 삼룡이처럼 패기 시작했다. 그러면서 ‘저 빌어먹은 년’이 들어온 것을 저주했다. 나중에는 아예 신혼 방에 들어가지도 않았다.

그렇게 하지 말라고 충고하는 외사촌 누이의 이마를 뚫어 버리기까지 했다. 아버지가 꾸중한 날에는 머리채를 잡고 마루 한복판에 태질을 했다.

‘이년, 네 집으로 가라. 꼴 보기 싫다.’ 아프고 속상해서 울면 요사스럽다고 또 때린다. 어린놈이 대단한 행패다. 삼룡이가 보기에 그런 도련님은 이해 불가다.

자기가 개나 돼지처럼 얻어터지는 것은 그렇다 쳐도 보기만 해도 황홀하고 숭고한 색시를 자신과 같이 비천하게 취급하다니. 삼룡이는 그것은 무서운 일이라고 여겼다.

그런 어느 날 삼룡이는 바깥마당 멍석 위에 벌렁 드러누웠다. 그러자 달과 별이 보였다. 달과 별은 곧 색시의 얼굴로 바뀌었다. 그는 옆에 있는 검둥개를 쓰다듬으며 저 별과 저 달이 땅에 떨어져 새아씨가 됐다고 생각했다. ( 대단한 시인, 삼룡이.)

그러자 어린 주인이 자신을 학대할 때 새아씨가 자신에게 던지는 측은하고 불쌍히 여기는 정에 저도 모르게 감격의 눈물을 흘렸다. 아씨를 위해서라면 목숨도 아깝지 않겠다는 다짐이 넘쳐났다.

그러던 어느 날 도련님이 술에 개떡이 돼서 무지한 놈에게 맞아 길에 자빠져 있다는 소식을 듣고 한달음에 달려가 업어서 방에 뉘었다.

그 모습을 혼자 바느질하고 있던 아씨가 보고 쓰던 비단 헝겊 조각으로 부시 쌈지 하나를 삼룡이에게 충성의 보답으로 만들어 주었다. (23살이 되도록 여자를 몰랐던 삼룡이가 받았을 충격을 상상해 본다. )

새서방이 그것을 알았다. ( 어찌 알았을까. 삼룡이가 말했을 리는 없고 마음씨 착한 아씨가 그랬을 것이다. 아니면 우연히 봤거나. ) 아씨는 그날 피떡이 되도록 얻어터졌다.

그 모습을 본 삼룡이는 한 달 굶은 미친 사자처럼 굴었다. 감히 어린 주인을 패고 쓰러진 색시를 안고 주인어른이 있는 안방으로 데려갔다. ( 겁을 상실한 삼룡이. 왜 그랬니? 넌 이제 죽음 목숨이다. )

아니나 다를까. 삼룡이는 어린 주인에게 내 여편네를 건드린 흉악무도한 놈이 돼 채찍으로 살점이 떨어지도록 맞았다. 그 후로 그는 수시로 드나들던 안방으로 갈 수 없었다.

그럴수록 그는 색시가 보고 싶고 어떻게 지내는지 궁금해서 견딜 수 없었다. 밥도 먹을 수 없고 일도 손에 잡히지 않았다. ( 큰일 날 징조다. 주인의 색시에게 연정을 품다니. )

그러던 어느 날 계집 하인으로부터 주인 아씨가 죽었다는 뜻의 벙어리 암호를 받았다. 그는 두어 시간 동안 자기 방안에서 꿈쩍도 하지 않았다.

그날 밤 그는 도둑처럼 조심스럽게 담을 넘어 주인 아씨가 있는 곳으로 다가갔다. 사람들은 그 모습을 보고 집안이 망했다고 한 소리씩 했다.

그 이튿날 벙어리가 온몸이 짓이긴 채 피를 토하도록 맞았다는 이야기는 그만두자. 자신이 갈아 놓은 낫으로 어린 주인이 찍으려는 것을 막아냈다는 것만 밝혀 둔다.

‘벙어리는 가, 인제 우리 집에 있지 못한다’는 말을 들었을 때 그는 자신이 죽었다는 것을 알았다.

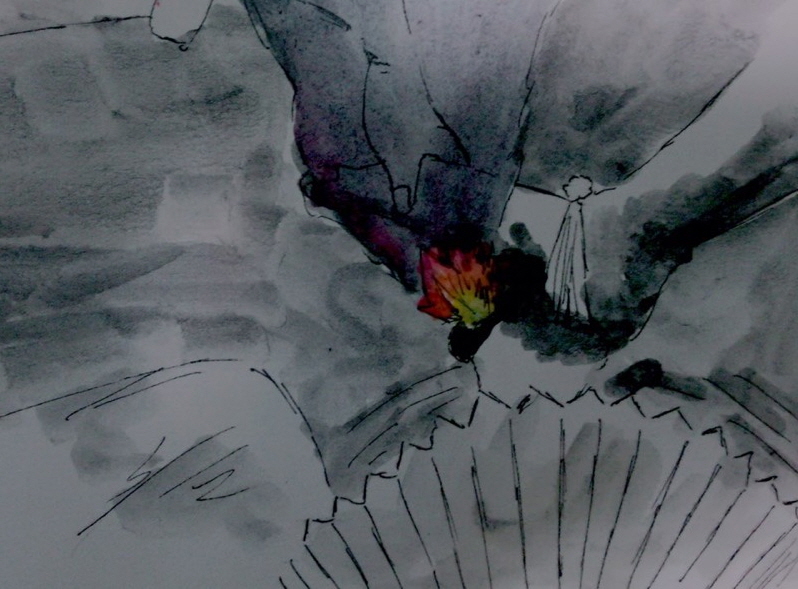

갈 곳이 없는 그에게 나가라는 말은 곧 사형선고였다. 주인은 더는 주인이 아닌 원수였다. 그날 밤 그는 자기가 건사하고 자기가 거두던 모든 것이 있는 주인집에 불이 난 것을 보았다. ( 삼룡이가 질렀나, 아니면 아씨가 그랬게 했나. )

준비하고 지른 불이라 불은 삽시간에 오생원 집을 삼켰다.

팁: 불타는 집으로 삼룡이가 뛰어들었다. 아씨를 살리기 위해서 였다. 죽으려고 작정한 아씨는 이불을 뒤집어쓰고 있다.

불길은 사방에서 요마로 타올라 도망갈 곳이라고는 지붕밖에 없다. 삼룡이가 색시를 안았다. 살려 달라는 새서방의 도움을 뿌리친 삼룡이는 서까래에 불이 시뻘겋게 타오르는 것을 보면서 흐뭇한 미소를 지었다. 비로소 그는 행복했다.

나도향은 25살 어린 나이에 요절했다. 작품이 한 창 무르익을 무렵이라서 더욱 애잔하다. 1964년 영화로도 제작돼 인기를 끌었다. 삼룡이 역의 주인공 김진규는 아시아태평양 영화제에서 남우 주연상을 받았다.

<물레방아>와 <뽕>도 읽고 나면 한동안 ‘멍때리기’ 모드가 될 만큼 아찔하다.